初期分岐ハプト藻パブロバにおける光化学系I-集光性色素タンパク質複合体の生化学的・分光学的特徴を解明

国立大学法人 静岡大学

静岡大学農学部長尾遼准教授らの研究グループの研究成果が国際学術誌「Photosynthesis Research」に掲載されました。

【研究のポイント】

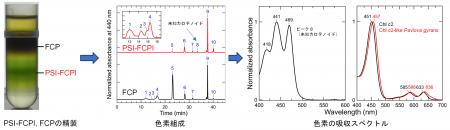

- 初期分岐ハプト藻 Pavlova sp. OPMS30543X から光化学系I-フコキサンチン・クロロフィルa/c結合タンパク質複合体(PSI-FCPI)を精製し、生化学的・分光学的解析を実施しました。- 精製された複合体において、これまで全細胞抽出液でしか報告のなかったクロロフィルc2類似分子(Chl c2-like Pavlova gyrans型)を初めてタンパク質複合体に結合した形で同定しました。- PSI-FCPI超複合体では、未知のカロテノイド(吸収極大 418/441/469 nm)も特異的に検出され、光捕集や光保護に関わる新規の分子基盤が示唆されました。

【研究概要】

静岡大学大学院総合科学技術研究科の伊藤響(修士1年生)と長尾遼准教授らの研究グループは、ハプト藻(注1)の基部系統であるパブロバ属(Pavlovophyceae)の一種 Pavlova sp.から光化学系I(PSI)(注2)-フコキサンチン・クロロフィル結合タンパク質(FCP)(注3)を含むPSI-FCPI超複合体を精製し、そのタンパク質組成・色素組成・分光特性を詳細に解析しました。密度勾配遠心法により分離されたフラクションのうち、1つはFCP複合体、もう1つはPSI-FCPI超複合体であることが、SDS-PAGEと質量分析により確認されました。色素分析では、クロロフィルc2類似分子(Chl c2-like Pavlova gyrans型)が両複合体に含まれることが明らかとなり、従来知られていなかった光捕集分子の結合様式を初めて実証しました。また、PSI-FCPIにおいてのみ吸収極大418/441/469 nmを示す未知のカロテノイドが検出され、その機能的役割(光保護や励起エネルギー移動)に注目が集まります。さらに77 Kでの蛍光測定では、PSI-FCPI内のクロロフィルa群が励起波長に応じて異なる蛍光パターンを示すことが分かり、光捕集系における機能的多様性が示されました。これらの知見は、パブロバ類が祖先的な色素タンパク質構成を保持しつつ、系統特異的な分子特性を獲得してきたことを示し、ハプト藻光合成装置の進化理解に新たな手がかりを提供します。

本研究成果は、2025年10月27日付で国際学術誌 Photosynthesis Research に掲載されました。

研究者コメント

静岡大学 農学部 准教授 長尾遼

今回の成果は、ハプト藻の基部系統であるパブロバにおいて、光捕集複合体が保持する祖先的特徴と独自の分子基盤を明らかにしました。特に、これまで未確認だったクロロフィルc2類似分子や未知のカロテノイドの結合は、光合成進化の新しい視点をもたらします。今後、構造解析の進展により、海洋光環境への適応戦略の理解がさらに深まることが期待されます。

【研究背景】

酸素発生型光合成(注4)は、光合成生物が太陽光を利用して水と二酸化炭素から有機物と酸素を合成する過程であり、地球上の生命活動を支える根幹的な代謝です。このプロセスは、シアノバクテリア、藻類、陸上植物が持つPSIおよび光化学系II(PSII)といった膜タンパク質複合体によって担われ、さらにそれらに結合する光捕集複合体が、光エネルギーの効率的な捕集と伝達を可能にしています。

藻類の中でも、ハプト藻は海洋生態系に広く分布し、地球規模の一次生産や炭素循環に大きく寄与しています。ハプト藻は系統的に「ココリソ藻綱(Coccolithophyceae)」と「パブロバ藻綱(Pavlovophyceae)」に大別されますが、後者は進化的により基部に位置し、祖先的特徴を保持していると考えられています。近年、ココリソ藻 Isochrysis galbana のPSI-FCPI超複合体がクライオ電子顕微鏡により構造解析されましたが、パブロバ藻綱に属する種については光合成装置の分子基盤が不明のままでした。

本研究では、この知識の空白を埋めるために、パブロバ属(Pavlovophyceae)のPSI-FCPIを精製・解析し、系統特異的な色素組成と分光学的特徴を明らかにしました。

【研究の成果】

静岡大学の長尾遼准教授の研究グループは、基部系統ハプト藻 PavlovaからPSI-FCPI超複合体を精製し、そのタンパク質構成、色素組成、およびスペクトル特性を詳細に解析しました(下図)。

[画像:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/96787/91/96787-91-83cc281c658a63ed5676d0905802b7a7-3900x1129.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- PSI-FCPI超複合体は、α-DDMによる可溶化後、グリセロール密度勾配遠心法を用いて分離・精製されました。SDS-PAGEと質量分析により、主要サブユニット(PsaA-FやFCP群など)を同定しました。- 精製複合体の色素組成解析により、これまで全細胞抽出液でしか確認されていなかったクロロフィルc2類似分子(Chl c2-like Pavlova gyrans型)が初めてタンパク質複合体に結合した状態で同定されました。- PSI-FCPI複合体においてのみ、吸収極大 418/441/469 nm を示す未知のカロテノイドが検出され、光捕集あるいは光保護機構に関わる新規の分子特性が示唆されました。- 77 K蛍光スペクトル解析では、励起波長によって異なる蛍光パターン(716-717 nmのメインピークと励起依存的なサブピーク)が観測され、PSI-FCPI内のクロロフィルa群が機能的に不均一であることが明らかになりました。

以上の成果により、パブロバ藻綱に特有なPSI-FCPIの進化的特徴が解明され、ハプト藻における光合成の多様性と系統特異的な適応戦略を理解する基盤が築かれました。

【論文情報】

掲載誌名: Photosynthesis Research

論文タイトル: Biochemical characterization of PSI-FCPI and FCP complexes from a haptophyte Pavlova(Pavlovophyceae)

著者: Hibiki Q. Ito, Kano N. Toyoizumi, Takehiro Suzuki, Akihiko Kanamoto, Tomohisa Hasunuma, Naoshi Dohmae, Ryo Nagao

DOI:

https://doi.org/10.1007/s11120-025-01175-0

【用語説明】

注1:ハプト藻

ハプト藻は、真核光合成生物の一門で、海洋に広く分布する微細藻類を指します。独自の鞭毛様器官「ハプトネマ」を持つことが特徴で、細胞は一般に二本の鞭毛と一つのハプトネマを備えています。ハプト藻は炭酸カルシウムの殻(ココリス)を形成するココリソ藻綱(Coccolithophyceae)と、より進化的に基部に位置するパブロバ藻綱(Pavlovophyceae)の二大系統に分類されます。特にココリソ藻は地球規模の炭素循環に重要な役割を果たし、パブロバ藻は祖先的特徴を保持していると考えられています。ハプト藻は光合成研究や海洋生態学において重要なモデルであり、光捕集複合体の進化的多様性を理解するうえで不可欠なグループです。

注2:光化学系I(PSI)

光エネルギーを化学エネルギーへ変換する膜タンパク質複合体です。PSIは10種類以上のサブユニットから構成され、補欠因子として、金属錯体、色素分子(クロロフィルやカロテノイド)がタンパク質に結合しています。クロロフィルとカロテノイドはそれぞれ特有の光エネルギー吸収帯を持ち、光捕集に重要な役割を担います。

注3:フコキサンチン・クロロフィル結合タンパク質(FCP)

FCPは、ハプト藻や珪藻など紅色進化系統の光合成生物に特有の集光性色素タンパク質群です。主要な色素としてフコキサンチン、クロロフィルa、クロロフィルcを結合し、光合成に利用できる光の波長域を拡大するとともに、捕捉した光エネルギーを効率的にPSIやPSIIへ伝達します。さらにFCPは過剰光から光化学系を保護する役割も担い、海洋環境など変動の大きい光条件下での適応に寄与しています。その多様な色素組成と構造的特徴は、光捕集システムの進化を理解するうえで重要なモデルとなっています。

注4:酸素発生型光合成

光合成には酸素発生型光合成と酸素非発生型光合成があります。酸素発生型光合成は、光化学系I、シトクロムb6f、光化学系II、ATP合成酵素と呼ばれるそれぞれの膜タンパク質複合体によって駆動され、光エネルギーを利用して水と二酸化炭素から炭水化物と酸素を合成します。酸素非発生型光合成生物が進化して酸素発生型光合成生物になったと考えられています。

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

![]()