社会課題意識に関する調査結果報告(速報)

株式会社三菱総合研究所

―年代・領域による意識差:若年層の低調な課題意識と対応が求められる“バックキャスト的課題”―

株式会社三菱総合研究所(代表取締役社長:籔田健二、以下 MRI)が運営する未来共創イニシアティブはこのたび、イノベーションで解決可能と考えられる社会課題7領域30テーマについて意識調査を行いました。調査結果(速報)からは、身近で喫緊の課題は強く認識される一方、DE&Iやキャリア形成など、未来(ゴール)から逆算して取り組む“バックキャスト的課題”は低調であるなど、各テーマの認知度・重視度に差があることが確認されました。さらに、若年層の回答結果の特徴から啓発による変化の可能性が確認され、今後の重点的な働きかけの方向性が明らかになりました。

三菱総合研究所では、「100億人が100歳まで豊かに暮らせる持続可能な社会」の実現を目指し、会員制コミュニティ『未来共創イニシアティブ(ICF:Initiative for Co-creating the Future)』を運営しています。ICFでは、多様化する社会問題に対し、課題を設定して解決策を提案するための議論の起点となる社会課題研究を実施しており、その一環として『イノベーションによる解決が期待される社会課題リスト(通称:社会課題リスト)』を2017年から発行しています。2025年3月の改訂版(https://www.mri.co.jp/news/press/20250328.html)では、ビジネスで解決可能と考えられる7領域30テーマの社会課題に焦点を当て、問題・課題・解決の糸口の3ステップで解説しています。

このたび、上記30テーマの認知度と重視度を把握するため、

MRIの生活者市場予測システム(mif: Market Intelligence & Forecast)を活用した調査を実施しました。 その結果を速報としてお知らせします。

各テーマの認知度[1]の平均は53%、重視度の平均は74%でした。多くの人が社会課題を重要と捉える一方で、以下のとおり、テーマや年代によって認知度や重視度にばらつきが見られる結果となりました。

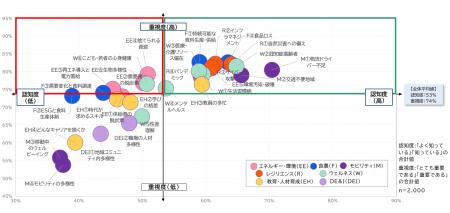

(1)領域別傾向(図表1)

エネルギー・環境領域:

大半のテーマで認知度50%前後と平均以下、重視度75%前後と平均以上だった。ただ、「使える資源が捨てられている」は認知度61%と平均を上回り、重視度も81%とさらに高い割合となった。

食農領域:

テーマによって認知度に差が見られた。特に「今後のESG対応を見据えた中での食料生産体制が不十分」「需要構成の変化に伴う食料調達困難」は40%前後と他より低い傾向にあった。一方で重視度はいずれも80%前後と高かった。

モビリティ領域:

認知度、重視度ともにテーマによる差が大きかった。「物流業界を苦しめるドライバー・人手不足」「交通が不便な地域の拡大」といった喫緊の課題は認知度・重視度ともに平均より高い一方、「移動中のウェルビーイング[2]」「モビリティの多様性[3]」は平均を大きく下回った。

レジリエンス領域:

いずれのテーマも認知度は60%前後、重視度も80%前後と平均を大きく上回り、関心が高いことがうかがえた。

ウェルネス領域:

全てのテーマが50%超の認知度で、重視度も80%前後のものが多く、レジリエンス同様、関心の高さが見られた。一方、「性差への理解不足」は重視度67%と唯一平均を下回った。

教育・人材育成領域:

「教員が多忙すぎて、児童・生徒・学生と向き合う時間がとれない」のみ認知度・重視度ともに平均を上回ったが、その他は平均を下回った。

DE&I領域:

全体を通じ、認知・重視ともに大きく平均を下回り、低水準の結果となった。

図表1 社会課題30テーマに関する認知度・重視度

[画像1:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/50210/225/50210-225-fef46895c81a1391ba9bf71a22a94bc9-1484x704.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

三菱総合研究所作成

全体の傾向として、「物流ドライバー不足」「認知症高齢者の増加」など、個人に身近なテーマは認知度や重視度が高くなる傾向がある一方で、エネルギー領域など、個人としての関わりが分かりにくいテーマでは、認知度は低いが重視度は高いことが分かります。また、「移動中のウェルビーイング」「モビリティの多様性が不十分」などは、認知度、重視度ともに低く、個人単位では課題意識が低いと考えられます。

(2)年代別傾向(図表2)

若い年代ほど認知度・重視度ともに低かった。特に20代はほぼ全てのテーマで両指標が平均を下回り、「社会課題に関心がある」と回答した割合も全年代を通じて最も低い結果となった。

図表2 社会課題30テーマに関する認知度・重視度(年代別)

[画像2:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/50210/225/50210-225-f73add7829780b230e9e791a1b449d89-1484x680.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

三菱総合研究所作成

ここで、「未来社会を考える機会が多い」との質問に対し、「とてもそう思う」「そう思う」[4]と回答した群を「未来志向あり」と定義すると、その割合は若年層ほど高く、未来志向のある20代は認知度・重視度も高い傾向が確認された(図表3)。

図表3 20代における未来志向の有無による社会課題の認知度・重視度の差

(左:未来志向あり、右:未来志向なし)

[画像3:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/50210/225/50210-225-b603d927aa1f72c7cf1f8ea4b83cd043-1484x480.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

三菱総合研究所作成

調査により、社会課題30テーマのうち、人手不足、認知症、食料不足、災害対応といった身近で緊急性が高く、現在から未来を予想しやすい課題は広く認識され、重視度も高いことが明らかになりました。一方で、DE&I、移動中のウェルビーイング、モビリティの多様性、キャリア形成といった、ありたい未来(ゴール)から現在を見直す“バックキャスト型課題”は認知・重視ともに低くなりました。このような未来志向で考える中で生まれる社会課題への関心を高め、解決に向けた取り組みを活性化するためには、社会的な啓発や機運醸成、推進策の立案などが必要と考えられます。

中でも20代は、「持続可能な開発」[5]という概念が広がり、社会課題に対する意識が醸成されやすいと考えられる時代に育ったにも関わらず、本調査で提示した社会課題への意識は限定的という結果でした。ただ、「未来を考える機会の多い」若者層は認知・重視ともに高い傾向が見られることも分かりました。今後は、未来社会に意識を向ける教育や体験の機会づくりが、社会課題への関心を高める方策の一つとなりそうです。

今後、ICFでは未来志向を喚起する取り組みを実施していきます。また、本調査結果の分析は現在も継続中であり、今後さらに詳細な分析を進める予定です。

社会課題意識に関する調査結果報告(速報)

https://www.mri.co.jp/news/press/i5inlu000002sdz4-att/nr20251105.pdf

[1] 認知度は「よく知っている/知っている/あまり知らない/知らない」4尺度、重視度は「とても重要である/重要である/あまり重要ではない/重要ではない」の4尺度で調査。本文中における「認知している」群は「よく知っている」と「知っている」の合計値、「重視している」群は「とても重要である」と「重要である」の合計値である。

[2] 豊かな生活に繋がる快適な旅行のため、自動運転などによるドライバーの負担軽減や、移動を楽しく快適にするための車内空間のエンターテイメント化が求められている。

[3] 生活の多様化に対応するために、予約できる小型バスや一人乗りのモビリティ、電動キックボードなど新たな移動手段が求められている。

[4] 「とてもそう思う/そう思う/そう思わない/まったくそう思わない」から選択。

[5] 1992年にブラジル リオで行われた「環境と開発に関する国際連合会議」では、「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念が正式に国際政治・国際協力の場で本格的に議論された。

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

【内容に関するお問い合わせ】

未来共創イニシアティブ推進オフィス 八巻、岡澤、片岡、亀井、藤本

電話:03-6858-3557 メール:icf-inq@ml.mri.co.jp

【報道機関からのお問い合わせ】

広報部

メール:media@mri.co.jp

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

![]()