【デジタルデバイスに関する意識・実態調査2025】シニア女性のスマホ利用率98.9%。ネットショッピング・ポイ活・AI検索が加速。

株式会社ハルメクホールディングス

検索手段としてのAI活用は増加している一方で、相談役としての利用は依然少数

販売部数 No.1(※1)雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、50代以上のインサイトを日々探求する、ハルメク 生きかた上手研究所は、55~74歳のハルメク読者468名を対象に「デジタルデバイスに関する意識・実態調査」を郵送アンケートにて実施しました。

(※1)日本ABC協会発行社レポート(2025年1月~6月)

【調査結果のポイント】

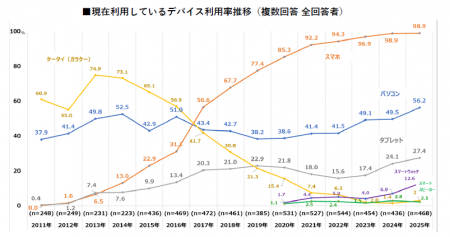

■ スマホ利用率は2024年と同じく98.9%。3年連続で、年代別のスマホ利用率に大差はない。スマートウォッチ利用率は2024年から1.8倍と大きく伸長

■ ネットショッピングの利用率は急増、2025年は64.3%が利用経験あり

■ ポイ活をしている人の割合も、51.9%と過去最高。実施している具体的なポイ活は、「支払いポイントを貯める」が最も高く、続いて「クーポンの活用」「くじをひく」

■ SNSにおいては、Instagram、Xの利用率はさらに伸びた。一方、Facebookの利用率は、2017年の調査以降初の低下となった

■ スマホに関する疑問の解決方法は、「人に聞く・尋ねる」人の割合は下がり、「自分で探す」人の割合が上がっている。ただし、70代は「人に聞く・尋ねる」傾向がまだ強い検索手段としての「ChatGPTなどのAI検索」の利用経験は増加しているものの、AIの活用は依然として“検索用途”が中心。一方で、「相談相手として活用する」「生成AIを使いこなす」といった高度な利用はまだ少数にとどまっている

【調査背景】

ハルメク 生きかた上手研究所は、シニアのインサイトについて調査・分析を行っています。AIがどんどん進歩する中、シニアもデジタルとの付き合い方が少しずつ変わってきています。ハルメクでは、今年もスマホやパソコンなどのデジタルデバイスへの意識と利用の実態を調査しました。

【調査概要】

調査方法:郵送での質問用紙配布アンケート

調査対象・有効回答者数:55~74歳の全国のハルメク読者の女性 468名

調査実施日:2025年6月11日(水)~8月4日(月)

調査主体:株式会社ハルメク・エイジマーケティング ハルメク 生きかた上手研究所

※ 調査結果のパーセンテージは、小数点以下第2位を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがあります。

※ 本リリースの内容を掲載いただく際は、出典として「ハルメク 生きかた上手研究所調べ」と明記をお願いいたします。

※ 調査主体の「ハルメク 生きかた上手研究所」所長への取材、コメント提供も可能です。

スマホ利用率は2024年と同じく98.9%。3年連続で、年代別のスマホ利用率に大差はない状況が続いている。スマートウォッチの利用率は過去最高の12.6%。

- スマホの利用率は、2024年と同じ98.9%。3年連続で、年代による利用率の差がほとんどない状態が続いている。- スマートスピーカーの利用率は2%前後で推移しており、利用率は伸びていない。- スマートウォッチの利用率は12.6%と、2024年比で5.7ポイントアップ。調査を開始した2020年以降で最大の伸びとなった。

[画像1:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-ae4bc453de4e3663df67596313cea8ab-803x423.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像2:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-5e9c65cc9e9a111dc0e3bf5ed046c9e5-781x386.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ネットショッピングの利用率は急増、2025年は64.3%が利用経験あり。

- コロナ禍以降、シニア女性のネットショッピング率は上昇を続けていたが、2025年は、2024年比で12.2ポイントアップの64.3%という高い経験率となった。

[画像3:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-8f24928b681246ab0fc69d9596f8b2ed-762x385.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ポイ活をしている人の割合も、51.9%と過去最高の数値。実施している具体的なポイ活は、「支払いポイントを貯める」が最も高く、続いて「クーポンの活用」「くじをひく」

- ショッピング・投資などの経済活動においてポイ活をしている人の割合は年々増加しており、2025年は51.9%と半数を超えた。- 実施している具体的なポイ活として多かったのは、支払いポイントを貯める(dポイント、楽天ポイントなど)が最も多く45.9%。クーポンを使う(31.4%)、くじをひく(23.9%)がそれに続く。

[画像4:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-756d2ce9d968faf152f946a6df8c2e47-742x324.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像5:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-556ec4fd6bc37645a5300a3db9802dc6-749x632.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

SNS(※2)の利用においては、Instagram、Xの利用率は更に伸びた一方で、Facebookの利用率は、2017年の観測以降初の低下となった。

- SNS利用率は上昇。特にInstagramは30.8%と、2024年比で7.9ポイントアップ。Xも同じく2.2ポイントアップし、16.0%となった。- 一方、Facebookの利用率は2017年の調査開始以降初めて低下し、2024年比で1.7ポイントダウンの13.9%となった。- TikTok、note、Pinterestの利用率はいずれも高水準ではないものの、この中では TikTokの利用率が相対的に高く、2024年の 9.6%を維持している。- 閲覧だけでなく、自分から発信する「投稿率」については、Instagramが19.4%と2024年から上昇している。一方、Facebookの投稿率は低下傾向にあり、2023年の28.6%から15.4%へと大きく減少している。

(※2)Instagram、X、Facebook、TikTok、note、Pinterest、その他を「いずれかのSNS利用」と定義。LINEはSNSに含まず。

[画像6:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-5b23e0f994b3e2b59c3097940a44b915-755x413.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像7:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-cf6b209e9a2faa6fe384a33367f76224-714x365.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

スマホに関する疑問の解決方法は、「人に聞く・尋ねる」から「自分で探す」へとシフトしている。一方で、70代は依然として「人に聞く・尋ねる」傾向が強く残っている。

- 「人に聞く・尋ねる」人は、2023年の71.6%から16.5ポイント低下し55.1%。69歳以下はいずれも50%台に落ち着く一方、70代のみ66.7%と依然高い水準になっている。しかし全体的に「人に頼る」から「自己解決」へのシフトが始まっている。- 一方「自分で探す」人の割合は、2023年の26.6%から17.9ポイント増加し44.5%。特に60代の伸びが顕著な結果となった。

[画像8:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-a62a1607e033273c3fc627f07fe8163a-742x300.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

検索手段としての「ChatGPTなどのAI検索」の利用経験は増加しているものの、AIの活用は依然として“検索用途”が中心。一方で、「相談相手として活用する」「生成AIを使いこなす」といった高度な利用はまだ少数にとどまっている。

- 「“文字で”検索をする」、「ChatGPTなどでAI検索をする」人が増加している。特に「ChatGPTなどでAI検索をする」人は2023年比で7.9ポイント増と大きく伸長。一方、音声や画像、動画での検索利用率は、2024年は上昇したものの2025年は低下傾向となっている。- また、AIを相談相手として活用している人や、生成AIを使った経験がある人は一部存在するものの、まだ少数派にとどまっている。

[画像9:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-4b4cbdaa5d2b93386d84209e3a9c5f3b-720x327.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■AIをどのように利用しているか(自由回答)

- Gemini、株式から料理等、色々な事を教えてもらっている。(63歳) - ちょっと聞きたいことがある時にChatGPTに聞いている。AIの答えが参考になる。(64歳)- ChatGPTで疑問に思ったことを質問しています。歴史のことから薬の飲みあわせまで多岐にわたります。(63歳)- 自分の悩みを相談している(64歳) - 昔飼っていた犬の絵を描いてもらった。(72歳)

専門家の見解

ハルメク 生きかた上手研究所 所長

梅津 順江(うめづ ゆきえ)

2016年から現職。年間約900人のシニアへの取材やワークショップを通じて、誌面づくりや商品開発、広告制作に役立てている。時代や世代も捉えて、半歩先の未来を予測・創造している。著書に『消費の主役は60代 シニア市場最前線』(同文舘出版)など。

[画像10:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34765/234/34765-234-d9fe5e66a277cd1b738e2f864fe97915-351x330.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

スマホとAIは第二の身体に シニアが歩む“デジタル共生時代”

50,60代はもちろん、70代も「スマホ」の利用率が3年連続で95%を超えました。スマホ利用における世代の垣根はなくなり、「シニアはデジタルが不得手」というイメージは過去のものとなりました。

今年、特に伸びが大きかったのは、ネットショッピング(64.3%)、SNS(41.5%)、ポイ活(51.9%)、そしてChatGPTなどでAI利用をする(9.4%)。スマートウォッチの保有も12.6%に上昇しました。いずれも日常生活の中で便利に使われており、シニア世代が自分のペースでデジタルを取り込んでいることを示しています。子や孫と同じように、スマホを当たり前の道具として使いこなすようになっています。

また、AIの登場は「人に聞く」より「自分で探す」行動を促すきっかけになりました。AI利用はまだ“検索”が中心ですが、「自分の悩みを相談した」「昔飼っていた犬の絵を描いてもらった」という事例もみられ、“相談”“生成”としての活用への関心も芽生え始めています。かつて「デジタル格差」の象徴だった世代が、いまやデジタルに能動的な姿勢を示しています。

この変化の背景には、3つの新しい感覚の定着があるように思われます。1つ目は、「これは何かしら?」と思った時、自分で検索し解決する“自己解決のクセ”がつき始めていること。2つ目は「何だっけ?」と記憶が曖昧でも、スマホが知識や情報を補完し“外部の頭脳”として覚えてくれること。3つ目は「よっこらしょ」と作業や思考を深める時、スマホが“思考の補助装置”として支えてくれること。こうした「情報の検索性」「記憶の外部化」「思考の補助」という利便性を、当該世代は自分のスタイルに合わせて賢く使いこなし始めています。

デジタルが生活に深く浸透した今、その先にあるのは、スマホが“自分の身体の一部(頭脳や手足)”として欠かせない存在になる未来ではないでしょうか。

■販売部数No.1! 50代からの生きかた・暮らしかた応援雑誌「ハルメク」

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康・料理・おしゃれ・お金・著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。

また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログと、オンラインでの通信販売を行っています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

■ハルメク 生きかた上手研究所のシニアリサーチデータは、「

ハルメク シニアマーケティングLAB」で掲載しています。

「ハルメク シニアマーケティングLAB」は、ハルメク世代(シニア)を顧客とする企業にとって有益な情報をお届けしている情報サイトです。ハルメクグループが提供する定期購読誌や通販等を通じて得たマーケティングデータや記事、シンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」の調査レポートなど豊富な情報が満載です。

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

![]()