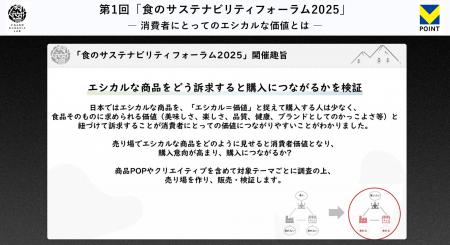

共創型プラットフォーム「V みんなのエシカルフードラボ」 第1回「食のサステナビリティフォーラム2025」を開催

CCCMKホールディングス株式会社

―消費者にとってのエシカルな価値とは―

CCCMKホールディングス株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO:高橋 誉則)が取り組む共創型プラットフォーム「V みんなのエシカルフードラボ」(

https://ethicalfoodlab.tsite.jp/)は、2025年11月12日(水)に、第1回「食のサステナビリティフォーラム2025」を開催いたしました。

[画像1:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/983/1204/983-1204-76e765be8b1b01883386d3234ae9e374-1980x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

昨年度全4回開催された「食のサステナビリティフォーラム2024」では、業種・業界の垣根を超えたステークホルダーの皆さまにご参加いただき、日本の消費者がエシカルな商品を「社会的価値」だけで選ぶことは少なく、美味しさ・楽しさ・品質・健康・ブランド性といった、食品そのものの価値と結びつけて訴求することで購買意欲を高めることが明らかになりました。この知見を踏まえ、「食のサステナビリティフォーラム2025」では、売り場においてエシカルな商品をどのように提示すれば消費者に価値として受け止められ、購買につながるのかを、商品メッセージを含めて検証しています。

■第1回「食のサステナビリティフォーラム2025」について

CCCMKホールディングスは、11月12日(水)、第1回「食のサステナビリティフォーラム2025」をオンラインにて開催いたしました。イオンリテール株式会社、エスビー食品株式会社、キユーピー株式会社、キユーピータマゴ株式会社、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社セブン&アイ・ホールディングス、株式会社ニチレイフーズ、株式会社ニチレイフレッシュ、原信ナルスオペレーションサービス株式会社、株式会社日立ソリューションズ、株式会社Mizkan Holdings、明治ホールディングス株式会社、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(※五十音順)より計32 名の方にご参加いただきました。

■食のサステナビリティフォーラム2024振り返りと2025年の活動計画/エシカル消費実態把握調査結果2025共有(一部抜粋)

CCCMKホールディングス株式会社

「V みんなのエシカルフードラボ」リーダー 瀧田希

[画像2:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/983/1204/983-1204-b28469cc6c6c025bd82fef8cd5cabcc3-1920x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【食のサステナビリティフォーラム2024振り返りと2025年の活動計画】

2021年3月に発足した「V みんなのエシカルフードラボ」は、Vポイントの購買データを活用し、社会価値創出に挑戦するプロジェクトです。世界共通の課題である「持続可能な食」をテーマに、エシカル消費の実態把握やステークホルダーへの啓発、販売実証実験を通じた生活者の態度変容の調査などを行ってきました。

昨年度からは社会実装フェーズに入り、「食のサステナビリティフォーラム」を年4回開催。「達成したい食の未来」についての対話から始まり、調査・データ分析によるエシカル商品の消費者価値検証、Z世代の視点の深掘り、流通現場での取り組みや実証実験の結果共有など、エシカル商品の消費者価値をテーマに議論を深めました。その結果、義務感ではなく“付加価値”としてのエシカルをどう伝えるかが重要であり、エシカル価値を消費者価値に転換したコミュニケーションや商品開発が 突破口になるということが見えてきました。

今年度は「エシカルな商品をどのように訴求すれば購買につながるのか」をテーマに、食品そのものの美味しさや品質などと紐づけた売り場での訴求について、検証を進めていきます。

【エシカル消費実態把握調査結果2025共有】

2025年6月、V会員2,000名を対象としたインターネット調査により、エシカルに関する実態把握を行いました。その結果、エシカルの認知率は43.7%と、昨年度から3ポイント上昇。一方、内容理解については若年層(特に女性)では高いものの、全体では12.2%にとどまっています。

購入意向については、40.4%が「買いたい」「やや買いたい」と回答しましたが、購入しない理由としては「どんな商品がエシカルなのかわからない」という声が多く挙がりました。また、エシカルフードを製造・流通する企業に対しては、「どのような点でエシカルなのかを分かりやすくしてほしい」「価格を下げてほしい」といった要望が強く示されています。

これらの結果から、エシカルが幅広いテーマを含む一方で、詳細な理解はまだ十分に浸透していないことが分かりました。また購買意向は一定程度あるものの、「その商品がエシカルかどうか分からない」という点が、阻害要因であると考えられます。企業の取り組みにおいては、まず「エシカルイシューを明示する」ことが前提であり、その上で、エシカル価値をどのように消費者価値へと結びつけて訴求するかが、今後の重要な課題になります。

■エシカルテーマおよびエシカル商品別のメッセージ価値検証調査結果 共有/エシカルフードフェア展開報告(一部抜粋)

「V みんなのエシカルフードラボ」事務局

湯浅 知里

[画像3:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/983/1204/983-1204-92880bf48d2b49d520d1ad8c5196f574-1920x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【エシカルテーマおよびエシカル商品別のメッセージ価値検証調査結果 共有】

昨年のフォーラムを通じて、エシカル消費において、社会的意義と個人の欲求を満たす消費者価値を両立することが重要であると考えられました。

そこで2025年6月、V会員2,000名を対象にインターネット調査を行い、「Vみんなのエシカルフードラボ」が策定した「エシカルフード基準」に基づく7つのテーマ(オーガニック、フェアトレード、アニマルウェルフェア、サステナブルカカオ、サステナブルシーフード、アップサイクルフード、プラントベースフード)を対象に、4つの消費者価値要素(エシカル:製造過程でエシカルなことが価値/品質:エシカルな取り組みにより品質が向上することが価値/安全安心:エシカルな取り組みにより食品としての安全性が価値/自己欲求:エシカルな取り組みにより、安心感、満足感、応援する喜びの欲求が満たされる価値)を設定して、どの要素が“価格差を超えた消費者価値”につながるかを検証しました。

その結果、5つのテーマ(フェアトレード、アニマルウェルフェア、サステナブルカカオ、アップサイクルフード、プラントベースフード)において「自己欲求」に含まれる安心感や満足感といった価値が、消費者価値に繋がりやすいことが分かりました。また「価格差を超えて購入したい」と回答した割合が最も高かったのは「アップサイクルフード」、次いで「サステナブルシーフード」という結果になりました。さらに、性年代別では、10~20代の若年層と50代において価格差を超えやすく、一方で30~40代男性においては価格差を超えにくい傾向が見受けられました。

また、各社からエントリーいただいたエシカル商品について、消費者価値につながる訴求メッセージの調査も実施しました。インターネット調査にて「月1回以上スーパーで買い物をしている」V会員2,000名を対象に、エシカルそのものの価値と商品特有の価値を掛け合わせた複数のメッセージパターンを提示し、「一般的な商品より高くても、どのメッセージが最も商品を『買いたい』と思ったか」を検証しました。

【エシカルフードフェア展開報告】

これらの調査結果をもとに、テーマごとに最も消費者価値が高かったメッセージを反映したテーマPOPと、商品ごとに最も購買意向が高まったメッセージを使用した商品POPを作成し、「代官山 蔦屋書店」および「イオンスタイル有明ガーデン」にて販売検証を行いました。実際の現場では、商品をじっくりご覧になる方や、POPについて複数人で話す様子など、興味を持たれているお客さまの姿が数多く見受けられました。詳しい調査結果については、2026年1月のフォーラムにて共有する予定です。

■海外の小売におけるエシカルフード訴求事例(一部抜粋)

株式会社TNC

取締役 岸本 悠生さま

[画像4:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/983/1204/983-1204-bec0f688c6d2a679c5e12406dac5ce78-1920x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

株式会社TNCは、「グローバル視点で日本を元気に!」をビジョンに掲げ、約70カ国に長年在住する約600人の日本人パートナーのネットワークを活用し、AI時代においても一次情報や生活者目線のリアルな調査を強みとしているほか、ブランド開発や日本食品の海外展開支援など、インバウンド・アウトバウンド両面で事業を展開しています。今回は、エシカル先進国である欧米などにおいて、「エシカルフード基準」に基づく7つのテーマがどのように店頭で訴求されているのかをご紹介します。

イギリスのアッパー向けスーパーマーケット「Marks & Spencer」では、2007年より「Plan A」という明確な方針を打ち出し2040年に向けたステップを発表、ウェブサイトにて自社の取り組みを発信しています。また「100% British」(地産地消)など方針に基づく品揃えをはじめ「Because There is no Plan B」というキャッチ―なワードとともに、店頭においても明確な1本の柱(Plan A)のもとに分かりやすく集約する形でエシカル訴求を展開しています。

フレキシタリアン層(Flexitarian:基本は野菜中心の食生活ですが、時々肉や魚も食べる人)が継続的に増えるドイツの大手小売りチェーン「REWE」では、プラントベース専用棚において「何がメリットなのか」を明確に表現したインパクトのある売り場づくりを展開しています。また、デポジットリユース製の容器会社と提携した容器サーキュラーの取り組みなども実施しており、食品だけでなく様々な事業者と連携しながら、エシカルの課題感をわかりやすく、正確に発信しています。

アメリカの大衆向けスーパー「Walmart」においてもオーガニック商品に注力しており、入口近くの目立つ売り場で販売されています。またエシカルが「良いものである」ということを直接的に訴求した自社ブランド「bettergoods」は、店内で無料サンプリングを実施するなど、大規模なプロモーションを行っています。

これらの事例から、店頭において、エシカル食品は「良いもの」であるという認識を醸成することが重要だと考えられます。そのためには、売り場共通のPOPなど、顧客が自分事として捉えやすい訴求メッセージの開発をはじめ、「エシカル消費でポイントが貯まる」などの仕組みづくりも必要です。一方企業側には、明確でキャッチーなビジョンの策定が求められます。たとえば「当社はアニマルウェルフェアに取り組みます」といった、最優先で解決すべきテーマを明瞭に定め、開示プランを通じて透明性を確保する姿勢が不可欠です。また行政だけに頼らず、民間主導でも「時に楽しく、時に強行推進」で消費者のエシカルに対する認知や理解を高めていく活動も重要です。今後、エシカル市場において社会的インパクトを創出するには、本フォーラムのように企業が連携して推進することが、大きな鍵になると思います。

■ご参加いただいた方からのコメント

エスビー食品株式会社 広報・IR室 スペシャリスト 兼 サステナビリティ委員会

高山大介さま

エシカルな取組みを生活者にとっての価値へどう結びつけるか、これは私たち企業にとって大きなテーマです。今回の調査結果からは、生活者が何を重視し、どのような考え方を持っているのか、非常に有意義なインサイトを得ることができました。海外の店頭事例にも見られるように、エシカルを「特別な選択」ではなく、生活者にとっての「あたり前の選択肢」として根付かせることが、私たち企業の責任であり役割だと考えています。今回、企業の垣根を越えて実施した実証販売においてどのような結果が得られるのか、私たちも大きな期待を寄せています。

株式会社セブン&アイ・ホールディングス サステナビリティ推進室 オフィサー

鈴木彩子さま

これまでの取り組みの過程を振り返りながら、今年度は「どのように訴求すれば購入につながるか」という具体的な検証のステップへと発展してきたことを感じました。価格差を越えて消費者価値となるメッセージが、エシカルテーマごと、また性別・年代によって異なることが明確になった今回の調査結果は、大変興味深いものでした。さらに、10代の若者においては、エシカル価値そのものが訴求力を持つという結果も考えさせられました。今後は、商品の特性に応じて「誰に、何を訴えるのか」を個別に考えていく必要があると改めて感じています。参加されている皆様とこうした事例に学びながら、共にエシカルフード市場の拡大につなげていきたいと思います。

第2回「食のサステナビリティフォーラム2025」は、2026年1月に開催を予定しています。「代官山 蔦屋書店」「イオンスタイル有明ガーデン」で実施したエシカルフードフェアの販売検証の詳細を発表する予定です。(内容は変更する可能性がございます)。

CCCMKホールディングスは、生活者、メーカー、流通など「食」に関わるあらゆるステークホルダーの皆さまと共に、エシカルフードが社会に少しでも浸透していくこと、そして「Vみんなのエシカルフードラボ」の活動ひとつひとつが、未来につながる食の循環を作ることに貢献してまいります。

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

![]()