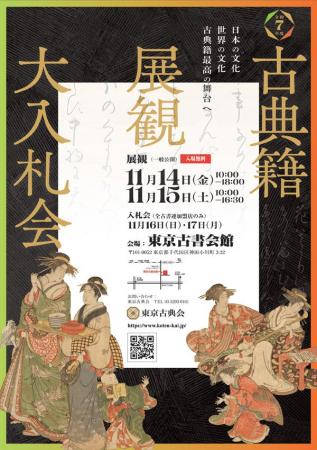

朝ドラ、大河ドラマ関連の貴重な品々も多数出品! 国内最大の古典籍オークション「東京古典会 古典籍展観大入札会」が今年も開催

東京都古書籍商業協同組合

東京古典会は11月14日(金)と11月15日(土)の2日間「令和7年度 東京古典会 古典籍展観大入札会」にて一般公開を行います。

[画像1:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-187e185941b1f4a914bd8c1d881bb182-600x850.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

この「古典籍展観大入札会」は、年に一度この日のために集められたよりすぐりの逸品を一般のお客様にもご覧いただける貴重な機会となっております。

今年は約1,670点もの善本・稀覯本が出品され、博物館ではケース越しに眺めることしかできないものでも、ここでは全て手にとってご覧いただけます。更には、そうした品々を購入できるチャンスもございます。ご興味ございましたら是非どなた様もまずは会場へお越しください。

■令和7年度 東京古典会 古典籍展観大入札会 概要

日時 :11月14日(金)10:00~18:00

11月15日(土)10:00~16:30

会場 :東京古書会館(東京都千代田区神田小川町3-22)

入場料 :無料

出品物 :古写本、古版本を始め、江戸時代の写本、版本、名家古筆、古文書、古地図、錦絵、

絵巻物、かるた、書画幅や屏風、中国朝鮮本など、約1,670点

入札価格 :一口10万円以上

(但し、額・幅は20万円以上、嵩物は30万円以上、屏風は100万円以上)

主催 :東京古典会

公式サイト:

https://www.koten-kai.jp

※一般非公開で、古書業者のみ参加可能な入札会は16日(日)、17日(月)に実施します。

■今年の注目出品物

◆小泉八雲・セツ手記(こいずみやくも・せつ しゅき)

[画像2:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-e84d00f9057401ada9e83e18925bb0ca-1770x1243.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲と妻セツによる創作ノート。

『怪談』などの執筆のための八雲晩年の手記。多くの日本の物語をセツが語って聞かせ、八雲の執筆活動を献身的に支えたことが知られています。

◆青楼絵本年中行事(せいろうえほんねんちゅうぎょうじ)

[画像3:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-3d10f00120ce247d30adfd6dbd68ce43-1770x1243.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

吉原遊郭の年中行事を本の形式で描かれています。当時人気の十返舎一九の文章と喜多川歌麿の絵で構成。書袋に包まれて販売され、その残存のほとんどない書袋がついているのは大変珍しい。遊女の品定め、遊郭心得、廓の慣習などを記述。本書は上総屋という版元が出版したものですが、当時はこぞって遊郭に関する書物が多く出版されました。その他、大河ドラマで注目されている「蔦屋重三郎」の出版物も多く出品されています。

◆源九郎狐出世噺(げんくろうぎつねしゅっせばなし)

[画像4:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-f53a985af83428e32323b9dec257749a-1770x1244.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

「草双紙」と呼ばれる江戸期の小説類のひとつで、漫画のルーツともされ、赤本(あかほん)からはじまり黒本(くろほん)・青本(あおぼん)~黄表紙(きびょうし)と移り変わります。本書は青本と表紙の色で分類され、植物性顔料を用い、元々の青色が褪色して藁色と化したものです。極めて残存数も少なく、そのほとんどが表紙や丁数が欠落しており、今回の出品されているような当時の装丁がそのまま残っている状態のものは稀。日本が誇る文化の一つである漫画のルーツをここで見ることができます。

◆歴史に名を刻んだ豊臣秀吉ほか、大名・武将たちの書状・文書

[画像5:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-202fbf42403e0567ed901e197eebd106-1771x1242.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

「豊臣秀吉禁制(とよとみひでよしきんぜい)」は、秀吉が天正17年12月に駿河国御厨竹下村に発給した文書で、小田原北条氏討伐に進む軍勢が、その地域にて狼藉などを行うことを固く禁じています。

現代でいえば住民に向けた統治者からの安全保障書で、天下取り目前の秀吉による地域支配の実情を伝えています。

そのほかにも豊臣秀吉、徳川家康といった天下人をはじめ、伊達政宗、真田信繁(幸村)といった名君名将、文化人としても名を成した細川藤孝(幽斎)や古田重然(織部)らの書状など、当時の政治史・文化史を解き明かす貴重な第一次資料が多数出品されます。

◆百仏銅牌(ひゃくぶつどうはい)

[画像6:

https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/160990/12/160990-12-d5a8cc1370bfad14a24c6d2f566d925e-1770x1243.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

中国、金の時代に作られた100体の仏像が象られた銅版。表面には縦10体×横10体の仏像が並び、裏面には由来を示す銘文が鋳造されています。銘文からはこの作品が西暦1148年に現在の山西省南部にあった平陽府で李稀(りき)という人物によって作成された事がわかります。金代では、二代皇帝太宗・呉乞買(うきまい)が仏教に帰依した事で仏教文化が盛んになりました。この作品は往時の仏教文化を今に伝える貴重な文物で、同じ物が北京の故宮博物館に収蔵されています。

そのほか、東京古典会公式サイト上にて全出品目録を掲載しております。また、詳細な解説の付いた冊子目録もご注文いただけます。冊子目録は会期中に限り会場受付でも販売しておりますのでお申し付けください。

出品目録一覧:

https://www.koten-kai.jp/catalog/2025/

注文フォーム:

https://www.koten-kai.jp/catalog/order/

※冊子目録のご注文は11月7日(金)の正午締め切りとさせていただきます。

d160990-12-bc2cfde57e62bf7b9f21237bb79c2e59.pdfプレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

![]()